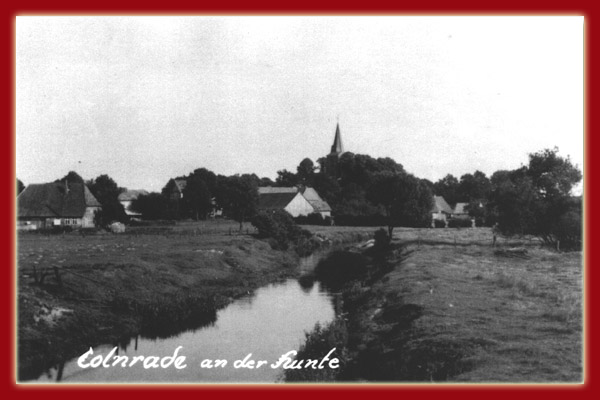

Erstmals erwähnt wurde Colnrade bereits urkundlich im 13. Jahrhundert. 1348 wurde Colnrade als „Coldenrhade" bezeichnet, 6 Jahre später als „Rohde" und 6 weitere Jahre später 1360 als „Koldenrode". Der erste Teil des Namens „Col" wird in Zusammenhang mit „kalt" gebracht, z.T. aber auch mit „Collen/Gollen", eine alte Bezeichnung für die Hunte. Es kann auch angenommen werden, dass es sich bei diesem Namen, wie beim früheren Namen der Hunte, um einen alten Wortstamm „koll/call" = Wasser handelt. Dann bedeutet Colnrade soviel wie eine Siedlung an der Hunte.

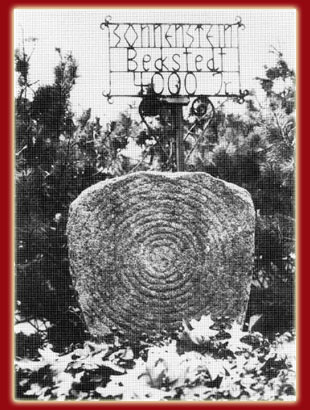

Das Wappen der Gemeinde Colnrade und das Amtssiegel zeigen einen Sonnenstein. Dieser Sonnenstein legt Zeugnis dafür ab, dass dieses Gebiet bereits 4 Jahrtausende vor Christi Geburt besiedelt war. Der Sonnenstein ist ein Findling und zeigt auf seiner flachen Vorderseite 11 konzentrische Kreise, eingemeißelte Ringe. Vermutlich ein Zeuge vorgeschichtlicher Sonnenverehrung aus der jüngeren Steinzeit. Die sinnbildhaften Kreise werden für unterschiedliche Sonnenbögen im Jahresverlauf gehalten.

Der Beckstedter „Sonnenstein“ wurde 1923 in Beckstedt „Auf der Straßburg“ beim Abbruch eines Bauernhauses aus dem 17. Jahrhundert auf dem Hof des Landwirts Heinrich Straßburg entdeckt. Damals erkannte man zunächst nicht den historischen Wert des Steines, und so fand er die ersten Jahre Platz im Garten eines Jagdherren. Ein Bremer Heimatforscher wurde letztlich auf die Rarität, die ca. 3000 bis 4000 Jahre alt ist, aufmerksam. Der Sonnenstein ging an die Worpsweder Sammlung Ludwig Roselius und wurde ein Abbild des Siegels der Gemeinde Colnrade. Seit Übernahme der Sammlung Roselius durch die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen im Jahre 2004 befindet sich der 90 cm hohe und 40 cm flache Granitstein im Archäologischen Landesmuseum in Schleswig, Schloß Gottorf.

Eine sehr gute Kopie des Originals befindet sich in Beckstedt gegenüber der früheren Gastwirtschaft Rövekamp.

Colnrade galt früher als das „Schusterdorf'. Viele kleine Leute verdienten ihr Geld als Schuster. Sie führten auch Reparaturen für Kundschaft aus Bremen aus. Am Sonnabend gingen sie beladen mit den Schuhen, die sie die Woche über repariert hatten, zu Fuß nach Bremen. Von dort kamen sie dann mit instandzusetzenden Schuhen zurück. 1873 nahm dann die Eisenbahn von Twistringen Bremen ihren Betrieb auf. Jetzt hatten die Schuster es etwas bequemer: Sie marschierten zu Fuß zum Twistringer Bahnhof und fuhren mit der Bahn weiter nach Bremen. In der Hohnhorst´schen Sägerei, wo in den 30-er Jahren noch die Holzschuhrohlinge hergestellt wurden, befanden sich 1952 noch Werkzeuge für die Ausräumung der Rohlinge.

Weitere typische Berufe für das Kirchspiel Colnrade waren im 19 Jahrhundert: Die Herstellung von Spinnrädern und die Anfertigung von Holzschuhen. Die Holzschuhmacher wohnten übrigens in Beckstedt.

Beckstedt - die Stätte an der „Beeke", einem kleinen Bach, der in der Dehmse entspringt und in der Hunte mündet, aber bei Hochwasser nach starken Niederschlägen zu einem reißenden Fluß wird, wie sich erst vor einigen Jahren zeigte, als selbst Straßen unter- und überspült wurden und Ufer abbrachen.

Denkmalwürdige Häuser sind die Ackerbürgerhäuser an der Hauptstraße in Colnrade.

Bis 1880 wurde die Hunte bei Colnrade auf einer Holzbrücke überquert. Diese lag so tief, dass sie bei den jährlichen Hunte-Überschwemmungen nicht passierbar war. Der Personenverkehr wurde damals mit „Waschbaljen" von der Familie Denghausen aufrecht erhalten, die heute noch den Beinamen „Schipper" führt. 1880 wurde diese Brücke durch eine höhergelegene ersetzt.

Was hat Colnrade mit Kaiser Wilhelm I. zu tun?

In Holtorf steht ein Denkmal von Kaiser Wilhelm I. Doch warum ist das so?

Colnrade gehörte zur damaligen Zeit zum Königreich Hannover. 1866 erklärte Preußen dem Königreich Hannover den Krieg. Nach der Schlacht von Langensalza und im weiteren Verlauf des Krieges mußte Hannover kapitulieren. Colnrade kam durch die Annexion Hannovers zu Preußen. Die oberste preußische Heeresführung hatte damals König Wilhelm I., der 1871 Deutscher Kaiser wurde.

Regierungspräsident Graf W. von Bismarck soll damals gesagt haben, es sei schade, dass auch Oldenburg 1866 nicht gegen Preußen gekämpft habe, denn dann hätte Preußen auch Oldenburg annektieren können.

Das Denkmal Kaiser Wilhelm I. in Holtorf wurde 1890 gegen den Widerstand der Welfenpartei vom Grafen W. von Bismarck enthüllt. Die Welfenpartei, eigentlich Deutsch-Hannoversche-Partei, wurde 1869 aus Protest gegen die preußische Annexion des Königreiches Hannover und die Beschlagnahme des Welfenvermögens gegründet.

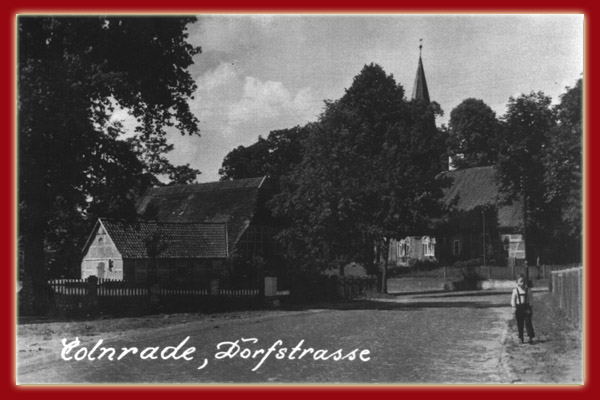

Und so sah es in Colnrade früher aus:

Die ehemalige Dorfstraße ist heute die Hauptstraße. Links sieht man das Bauernhaus von Tonne -heute Spille. Rechts befindet sich das alte Pastorenhaus. Beide Gebäude sind abgerissen!

Harpstedter Straße in Richtung Hauptstraße.

Links befindet sich das Haus von Melhop - heute Ofenhaus. Rechts sieht man die Werkstatt für Fahrräder von W. Möller

Blick von der Harpstedter Straße in Richtung Kirchstraße.

Links befindet sich das Haus von Melhop. Rechts sieht man das Haus von Kretzer.

Haus von Gottfried Ostersehlt - heute Fam. Gerold Lindemann

hier geht es weiter zur geschichtlichen Bildergalerie